Le soulèvement populaire des gilets jaunes et son inventivité, nous obligent à réévaluer les formes de la contestation institutionnelle. Retour sur l’exposition de François Piron : Poésie Prolétaire à la Fondation d’Entreprise Ricard.

« Pour moi la langue n’est pas en dehors du monde, c’est aussi concret qu’un sac de sable qui te tombe sur la tête, c’est complètement réel, complètement efficace, efficient, utile. »

Écrits poétiques de Christophe Tarkos, POL, 426 p.

Deux informations, un titre lavande sur fond vieux rose, c’est-à-dire Poésie Prolétaire et Fondation d’Entreprise Ricard.

Dans les premières lignes du communiqué de presse de l’exposition, ce titre est d’emblée justifié. Il est emprunté à la revue Poèzi Prolétèr conçue par Pascal Doury, Katalin Molnàr et Christophe Tarkos. Pourtant, ce dernier, grand maître de l’indigence, provocateur certes mais révolutionnaire et poète engagé – qui par ailleurs n’eut que mépris pour l’art contemporain – aurait franchement détesté que quelqu’un lui corrige ses fautes d’orthographe volontaires.

Le travail de Tarkos correspond à un travail de subversion poétique où les règles instituées se déconstruisent pour formuler de nouveaux horizons. Tel était aussi a priori l’enjeu de l’exposition qui se voulait être « une occasion de créer des rapprochements et des conversations fortuites qui dépassent les limites convenues de la position de l’artiste aujourd’hui, en la déplaçant vers le champ plus vaste et sauvage des contre-cultures »1.

Or, où sont les gilets jaunes ? Où sont les quartiers populaires ? Dans un moment historique, où la France connait un soulèvement sans précédent de tous les précarisés de la société, l’usage à la légère du terme « prolétaire » semble inapproprié, voir abject. On s’attendrait à trouver dans cette exposition l’occurrence d’une interrogation à propos de notre temps et de ses luttes concrètes, mais le commissaire n’y accordera aucune attention.

Ce titre, Poésie Prolétaire, est fort, mais totalement vidé de sa substance en venant seulement désigner une banale production de la Fondation d’entreprise Ricard, « créateurs de convivialité ». Lorsque le langage de l’oppressé se retrouve ainsi incorporé par son oppresseur, quelques rappels historiques s’agissant de la lutte des classes semblent nécessairement s’imposer.

Richard Müller – (directeur de l’Institut Suisse de Prévention de l’Alcoolisme, ISPA, à Lausanne) – dans une étude sur le rôle social de l’alcool dans l’histoire, nous rappelle par exemple qu’un grand nombre de documents critiques témoignent de la fréquence de l’usage de boissons alcooliques par le prolétariat exploité, qui y cherchait apaisement et consolation. L’alcool devient ainsi un instrument de domination. Engels va jusqu’à penser que c’est uniquement grâce au Schnaps que la révolution a été épargnée à l’État allemand (selon Rühle en 1970). C’est le cas aussi chez Emile Vandervelde qui – chargé de la rédaction d’un rapport sur l’alcoolisme à l’occasion du congrès international socialiste de Vienne, en 1914 – s’exprime à propos du « mal immense que l’alcool fait à la classe ouvrière en absorbant une notable partie de ses ressources » et de « l’action déprimante, paralysante de l’alcool qui diminue l’énergie combative du prolétariat ».

Le soulèvement populaire des gilets jaunes, synchrone de l’exposition nous rappelle avec vigueur que la lutte des classes reste un sujet sérieux et d’actualités. Or le vague traitement formel de la question proposé par l’exposition laisserait penser qu’en 2019 l’entreprise française au plus grand portefeuille de spiritueux se situerait du bon côté de la lutte. Pour ceux qui y auraient songer, soyez assuré qu’il n’en est rien.

Mais peut-être qu’il n’a jamais été question, pour le commissaire d’aborder son travail selon une approche politique. Admettons. Revenons donc sur l’exposition en tant que tel et ce projet de tisser des liens entre deux générations d’artistes.

En se plongeant dans l’exposition, ces liens sont immobiles. Sombres. Vaguement formels. Trop absents. Semblables à un océan d’huile, tellement opaque que l’on ne pourrait en appréhender le fond. Peut-être ne vaut-il mieux pas.

Dans la continuité de l’Esprit Français – (l’Esprit français, contre-cultures, 1969-1989, une exposition de François Piron et Guillaume Désanges à la Maison Rouge, à Paris, en 2016) – et par le spectre de ses expéditions, François Piron rapatrie des figures oubliées de la contre-culture et montre trois femmes, proches de la posture de Tarkos – Thérèse Bonnelalbay, Lizzy Mercier Descloux et Joëlle de La Casinière – n’ayant jamais cherché à se faire une place dans le milieu artistique de leur époque, l’ayant même plutôt fuit. Elles ont, pourtant, développé des univers riches, pour le moins convaincants et font ici l’objet d’une récupération manifeste. Elles servent – dans l’exposition – de légitimation pour trois autres jeunes artistes, évoluant quant à elles, dans le milieu culturel de l’art contemporain.

Mais, les oeuvres de Mélanie Matranga, Carlotta Bailly-Borg et Anne Bourse, bien que nettement décoratives, n’ont pas l’apanage nécessaire pour se frotter aux pulsions de révolte, invoquées par leurs ainées. Dans les œuvres de ces trois dernières artistes, il est plutôt question d’onirisme, d’oisiveté, de contorsions insipides contribuant ainsi à réaffirmer les représentations ordinaires d’un art bourgeois. Rien ne ressemble de près ou de loin à une quelconque forme de lutte dans leur travail. Des lunes aux dessins d’enfants, ces trois disciples ou proches du paternel-commissaire, se retrouvent parachutée dans cette exposition sans légitimité contextuelle. Pire encore, lorsque la question du choix de l’une des artistes est abordée avec François Piron, voici ce qu’il répond à propos de l’une d’entre elles :

« Carlotta, elle, a un héritage biologique, parce que son père a fait parti du groupe Bazooka, et donc elle est née, et à grandi dans un environnement qui était celui du journal Libération, vraiment un environnement pour le coup, des contres-cultures. Il y a aussi un bain, comme ça, qu’elle peut embrasser très facilement. » 2

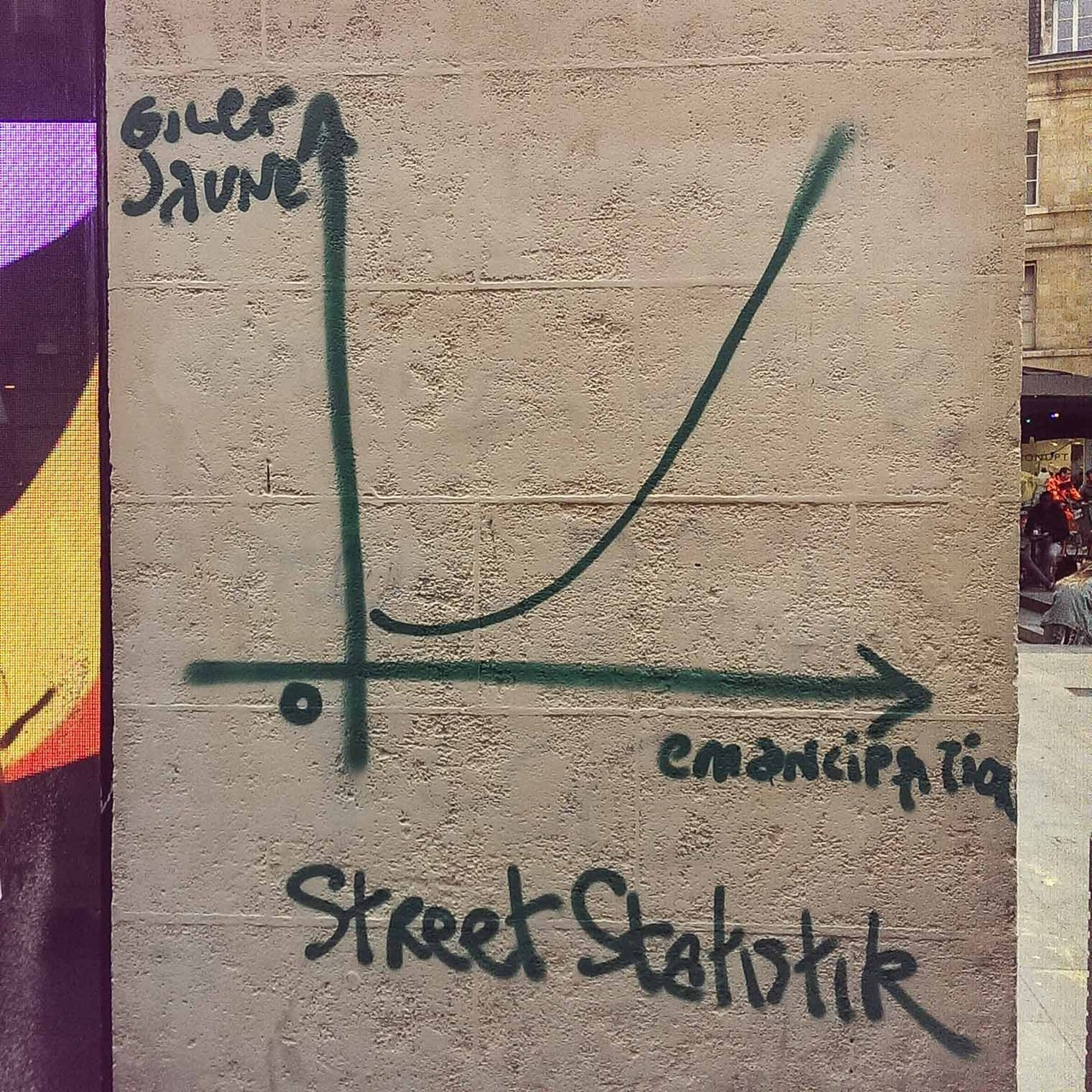

En faisant le pari d’une transmission héréditaire des manières d’agir et de penser d’une aristocratie des contre-cultures disparue il y a fort longtemps, François Piron réanime en fait son dispositif habituel de récupération culturelle pour venir légitimer une pensée institutionnelle. Il poursuit ainsi sa quête historico-fantasmagorique des contre-cultures, et effleure, une fois de plus, le présent. Pourtant les luttes du présent rugissent chaque samedi à seulement quelques mètres de la rue ultra sécurisée de la Fondation d’entreprise Ricard. Pas beaucoup plus loin que Concorde, si vous cherchez la poésie prolétaire, vous pouvez la lire sur les murs alentours, mais certainement pas dans l’exposition de François Piron.

anonyme

1 Communiqué de presse. François Piron Fondation d’Entreprise Ricard

2 Interview de François Piron, commissaire de l’exposition, par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 14 janvier 2019, durée 20’26 ». France Fine Art