Iren nous a partagé une nouvelle qu’elle a écrite en 2011 et qu’elle présente comme une réalité alternative. Élaborée dans le cadre d’une étude sur les principes des politiques culturelles en France, ce texte ressemble fort, en 2021, à un récit d’anticipation… Bonne lecture, et merci Iren pour cette carte postale de 2011 arrivée en 2021.

Dommages collatéraux

Il ne leur avait pas été demandé d’intensifier leurs actions.

Il ne leur avait pas été interdit de les poursuivre.

Il ne leur avait pas été demandé de les stopper.

Et pourtant, leur réaction fut telle, qu’un·e observateur·rice peu attentif·ve eût pu comprendre que les trois injonctions leur avaient été faites simultanément.

L’annonce

La nouvelle directive était tombée comme cela. Il n’était plus question de favoriser l’accès à l’art.

Les autorités, qui avaient passé tant d’années à soutenir les actions et augmenter les moyens pour développer l’accès de « tous » à la culture, avaient subitement décidé que cela n’avait plus aucune utilité pour personne, ne présentait aucun intérêt de quelque nature que ce soit et n’était donc plus, du tout, de leur ressort.

« Vous n’êtes plus obligé·es de favoriser l’action culturelle en direction de tous les publics, de diffuser la création contemporaine auprès du public le plus large, ni de fidéliser et développer vos publics »

La fréquentation des œuvres venait de tomber dans le domaine de la plus stricte vie privée. C’est-à-dire, du point de vue des autorités, dans le silence, l’oubli, la mort.

« Vous n’avez plus besoin de vous soucier du public », en somme, semblait dire la circulaire. Le principe même de la médiation culturelle était à présent hors du champ de vision des autorités publiques.

Il y avait eu comme un choc. Abasourdi·es, les professionnel·les de la médiation avaient eu besoin d’un temps pour, seulement, entendre la nouvelle directive. La nouvelle non-directive, en l’occurrence. Habitué·es qu’iels étaient à crier au manque de moyens, iels ont continué à rouspéter. Mais cette fois, c’était à la fois justifié et injustifié. Le retrait de l’obligation de médiation avait été accompagné d’un retrait des crédits correspondants. Double soustraction, double peine.

« Ne vous souciez plus du public. On vous retire tout ce qu’on vous donnait pour vous en occuper.

– Mais comment on va faire pour continuer nos actions ?

– Mais puisqu’on vous dit que vous n’avez plus à vous en soucier !

– Oui mais si nous, on veut continuer ?

– Vous pouvez, mais par vos propres moyens.

– Mais nous n’en avons pas, de moyens.

– Alors, pourquoi vous imposer une mission arbitraire que vous ne pouvez plus assurer ?

Le dialogue de sourds avait duré un petit moment. Certaines équipes, plus que d’autres, avaient tenté de s’organiser pour entrer en résistance. Montant des associations pour la défense de la médiation. Organisant des pique-niques citoyens. Appelant à la mobilisation, cette mobilisation au singulier qui caractérise les mouvements désespérés en quête de légitimité. Recueillant signatures et lettres de soutien. Occupant, débattant et manifestant à tout va. Désignant coupables et complices. Accusant cette terrible soustraction de tous les maux.

« C’est un scandale ! »

« Une honte ! »

« C’est rétrograde ! On retourne au Moyen-Âge ! »

« Un dramatique retour en arrière ! »

Littéralement, c’était plutôt un arrêt qu’un demi-tour. Mais les esprits contestataires n’ont pas toujours le sens littéral. En revanche, ils ont toujours le sens pratique.

Leurs protestations avaient tranquillement emprunté le chemin tracé par des années de luttes pour augmenter leurs moyens. Les protestataires n’avaient eu qu’à passer de « On veut des moyens pour faire ce que vous nous demandez de faire » à « On veut des moyens pour faire ce que vous arrêtez de nous demander de faire ».

Des années d’entraînement ! Autant dire que la révolte allait bon train.

« Vous méprisez les artistes ! »

« Vous méprisez nos métiers ! »

« Vous méprisez l’art ! »

« Vous méprisez la vie ! »

Les reproches pleuvaient. Et inévitablement, les insultes historiques.

« C’est reparti comme en 40 ! »

Parfois, les insultes se voulaient artistiques. Après tout, il s’agissait de culture, non ?

« On nage en plein 1984 ! »

« C’est le Haut Commissariat à la Vérité qui revient ! »

Du public, on ne parlait plus vraiment. Disparu des directives officielles, il avait aussi disparu des protestations. Une disparition qui, bientôt absente elle-même des débats, avait laissé un grand vide que rien, sinon une colère sans objet, ne pouvait combler.

***

L’action

Cette colère ne dura qu’un temps. Peu à peu, les équipes retournèrent à leurs bureaux, leurs réserves et leurs cubes blancs. Quoi ? Le retrait d’une seule de leurs missions n’entraînait aucunement l’arrêt total de leurs activités, que diable. Et il fallait bien faire tourner la boutique. Visiter les ateliers, rencontrer les artistes, sélectionner les œuvres, produire les installations, convoquer les régisseur·ses, coordonner les prestataires, inviter les intervenant·es, rassembler les informations, soumettre les textes, corriger les cartels, assurer le buffet, faire les photos, mettre à jour les sites, diffuser les infos…

Alors seulement, la terrible soustraction apparut sous un jour positif.

Les directeur·rices artistiques n’avaient plus à orchestrer de politique éducative en plus de leurs projets curatoriaux, de plus en plus nombreux.

Les responsables de sécurité n’avaient plus à craindre le débarquement de hordes d’enfants dévastateur·rices, chaque jour à 10h et 14h.

Les chargé·es de médiation n’avaient plus à caser de rendez-vous jeunes publics entre les interventions de conférencier·es venu·es de l’autre bout de la planète.

Les responsables d’action éducative n’avaient plus à passer des heures à parlementer avec les enseignant·es sur le bien-fondé d’un atelier de performance en classe de CM1, ou sur l’intérêt professionnel d’organiser une exposition en milieu universitaire.

Les médiateur·rices n’avaient plus à surveiller leur langage, ils pouvaient enfin utiliser à plein temps tous les mots compliqués qu’iels avaient appris à l’université.

Les chargé·es de communication n’avaient plus qu’une seule version de la news-letter à mettre en forme, contre trois précédemment (une pour les professionnel·les, une pour le monde scolaire et une pour le grand public).

Les artistes n’avaient plus à inventer les conditions d’activation de leurs œuvres adaptées au programme de CP.

Les imprimeur·ses avaient dix fois moins de journaux d’exposition à imprimer.

Les régisseur·ses n’avaient plus à garantir la sécurité ni des œuvres ni des visiteur·ses, puisque ces dernier·es se compteraient désormais sur les doigts de la main.

Les intendant·es n’avaient plus à se soucier du stock de feutres et de feuilles Canson.

Les administrateur·rices n’avaient plus aucun chiffre de fréquentation à centraliser dans leurs bilans d’activités annuels qui tout à coup, devinrent de vraies parties de plaisir.

Dans le milieu de l’art contemporain, les gentes, soudain, eurent du temps. Plus personne ne craignait les baisses de fréquentation qui avaient tourmenté des générations entières de chargé·es d’action culturelle. Un soulagement vertigineux se fit sentir, allégeant le quotidien de centaines de milliers de personnes.

Leur épée de Damoclès disparue, les équipes pouvaient enfin se concentrer sur leur mission première : faire des expositions.

***

La suite

Les centres d’art eux-mêmes finirent par s’adapter à leur nouvelle fonction : montrer des œuvres sans se soucier de qui les verraient. On vit ainsi de grandes surfaces d’exposition, autrefois réputées mondialement pour leurs dimensions adaptées à leurs milliers de visiteur·ses, rétrécir pour atteindre le strict minimum. L’accès n’étant plus une nécessité, certains lieux commencèrent même à faire disparaître leurs portes. Sur les cimaises lisses et continues, les œuvres purent enfin occuper une place centrale dans les centres d’art. L’idée apparut comme une innovation tellement pratique que cela devint la nouvelle norme architecturale. C’était à se demander comment on avait fait, durant toutes ces années. Les dernières fenêtres existantes furent retirées, faisant des lieux d’exposition des boîtes aux murs ininterrompus, cimaises parfaites qu’aucune ouverture ne venait troubler.

Il restait le problème des équipes de centres d’art, et des œuvres. Ces dernières, produites et détruites sur place, ne furent pas longtemps un problème. Pour les personnes par contre, il fallut s’organiser.

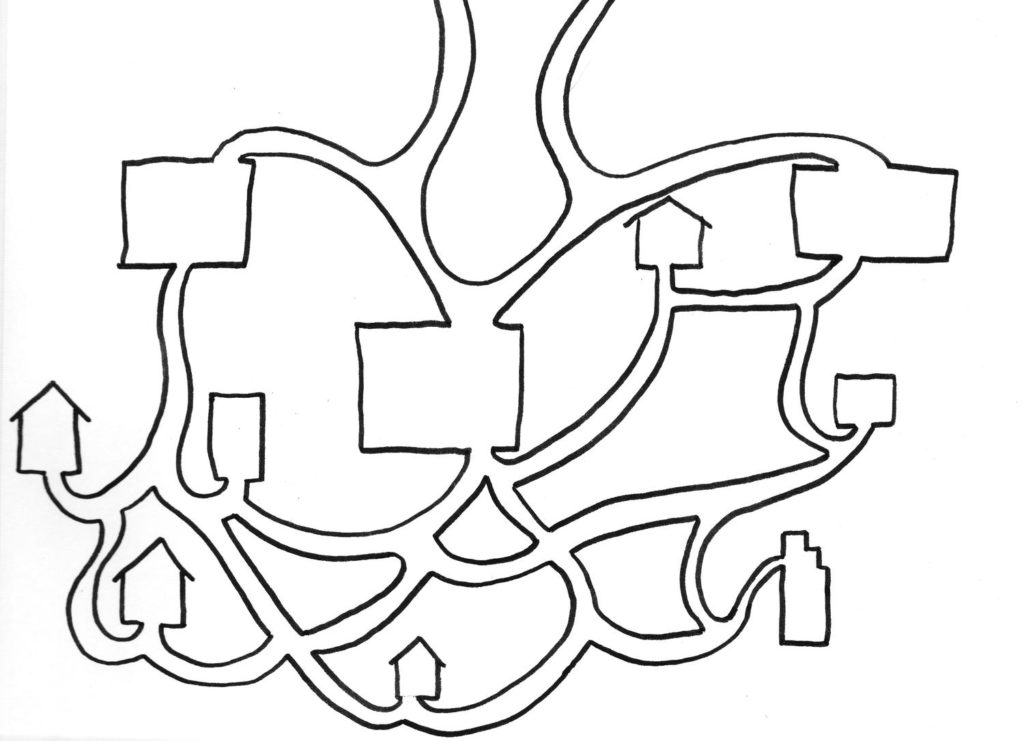

De grandes galeries souterraines furent creusées pour permettre un accès direct aux personnes qui le souhaitaient. Les habitations des visiteur·ses étaient localisées depuis longtemps grâce à des années de statistiques géographiques précises, ce qui permit de créer les infrastructures nécessaires à leur fréquentation des expositions. Un réseau souterrain exclusif relia bientôt tous leurs logements avec les lieux d’expositions.

Les équipes des centres d’art, au début, utilisaient ce réseau pour se déplacer. Et puis, tout comme les centres d’art s’étaient adaptés à leurs nouveaux·elles usager·es, ils s’aménagèrent peu à peu pour leurs équipes. La disparition des ouvertures et des espaces d’accueil des jeunes publics, ainsi que la très forte diminution de tous les services (vestiaire, documentation, boutique ou café) avaient libéré assez d’espace pour loger les équipes sur place. Pour le matériel des œuvres à produire, des ouvertures par les toits furent faites, permettant l’arrivée des matériaux de production et l’évacuation des œuvres une fois détruites.

La fermeture physique des espaces n’eut pas de conséquence notoire sur les moyens de communication – tout se passait encore et toujours par échanges d’emails et téléconférences – mais elle avait entraîné une importante diminution du tirage des publications spécialisées. Catalogues, revues et brochures n’étant plus destinés qu’aux seul·es visiteur·ses, ils étaient tirés au compte-goutte, sur abonnement. Aucune perte, aucune rupture de stock ne vint plus jamais troubler le cycle tranquille des impressions.

Les centres d’art, leurs équipes, les artistes et les visiteur·ses vécurent longtemps, heureux, et eurent beaucoup d’expositions.

Iren, 2011

(sauf les accords inclusifs qui datent de 2021)